Administrations et collectivités territoriales / Assurance / Environnement / Feu instructif / Incendie/explosion / Industrie/ICPE / Santé et sécurité au travail / Sécurité civile et forces de l'ordre

AZF Toulouse, impact et mise en sécurité

Six mois après l’explosion, les hypothèses se précisent mais toujours pas de certitudes tandis que Toulouse continue de panser ses plaies…

L ‘explosion à l’usine AZF de Toulouse en septembre 2001 constitue l’accident industriel le plus dévastateur survenu en Europe depuis l‘explosion d’un dépôt de feux d’artifices en Hollande en mai 2000, qui avait entrainé la mort de 20 personnes, causé 1 000 blessés et détruit plus de 200 maisons sur 4 ha.

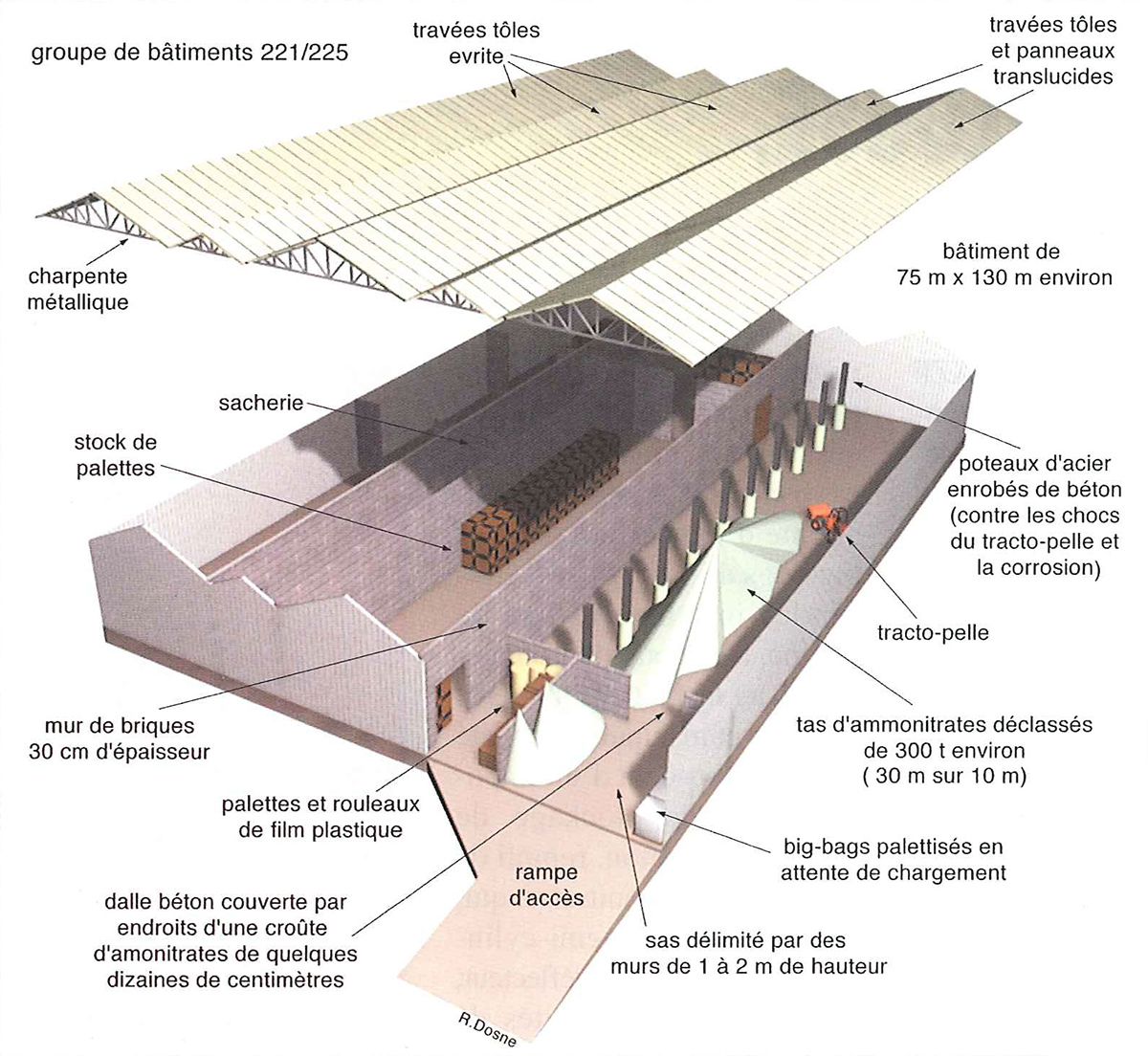

Toulouse a malgré tout frôlé une catastrophe encore plus dévastatrice. C’est la réflexion que l’on fait en arpentant les décombres du site à partir des bords du cratère. Il semble que son cône ait été légèrement plus orienté vers le nord du site, c’est-à-dire vers les hangars de stockage des ammonitrates et en direction de la ville. De ce fait, si les milliers de mètres cubes de terre projetés en l‘air par l’explosion ont enseveli une grande partie de ces hangars d’ammonitrates en attente d’expédition (sacs et big-bags de 500 kg), les effets sur les installations sud de l’usine, beaucoup plus dangereuses au niveau des matières stockées et manipulées, ont été atténués. Au-delà d’un imposant hall de stockage de 5 000 m² en béton, rempli de 15 000 t d’ammonitrates, qui, grâce à sa forme semi-cylindrique, a eu un effet déflecteur, se trouvaient des unités de fabrication et de stockage autrement plus sensibles : zone de fabrication et de stockage d’acide nitrique, zone urée, zone ammoniac, zone acides cyanures et dérivés, stockages de chlore, les deux dernières zones étant longées par la « fameuse » canalisation de phosgène permettant à Ia SNPE d’alimenter Tolochimie, à l’extrême sud de la zone industrielle.

L’importance des dégâts visuels décroît très rapidement, vers le sud, passe la zone « acide nitrique ». Les dégâts apparents se manifestent sur les éléments offrant une résistance de surface au souffle : bardages d’acier arrachés, jupes de bacs déformées et cloisons légères, ouvrants et toitures détruits. Toutefois, quelques objets « missiles » ont perforé des capacités, notamment d’acide nitrique, générant des vapeurs orientées vers la zone dévastée. 11 pompiers ont été intoxiqués.

Une atteinte plus directe de la zone sensible sud par le souffle de l’explosion aurait pu générer la formation d’un nuage de chlore, d’ammoniac ou de vapeurs nitreuses, le poussant sur les quartiers ouest très denses vers lesquels soufflait le vent d’Autan (vent qui ne souffle semble-t-il que quelques dizaines de jours par an, dont le 21 septembre).

À lire également

La première partie de cet article, “Catastrophe industrielle sur le site AZF de Toulouse”, parue dans Face au Risque n° 380 de février 2002.

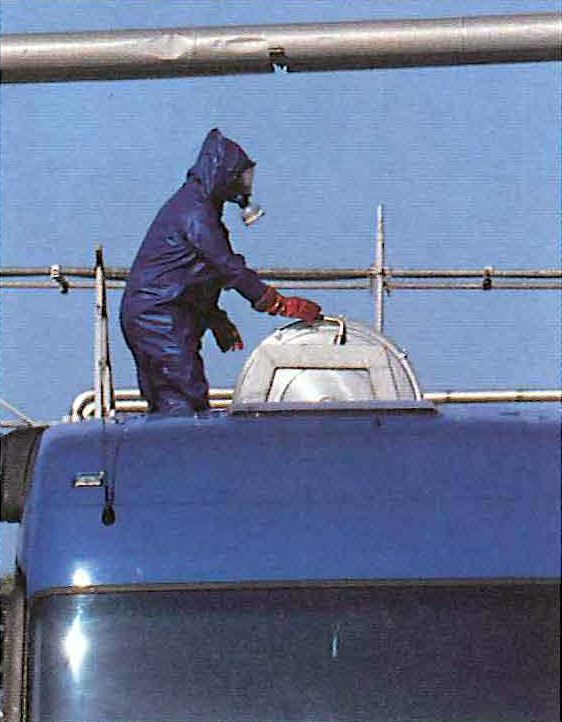

Au moment de l’explosion, 266 employés et une centaine de sous-traitants se trouvaient sur le site. Vingt-deux ont été tués et des centaines blessés à des degrés divers. Pourtant, malgré l’imprécision quant aux réels dommages et leur évolutivité, nombre de techniciens ont procédé aux mesures essentielles de mise en sécurité des installations. Dès leur arrivée, les pompiers, et notamment les spécialistes des CMIC (cellules mobiles d’intervention chimique), dont une soixantaine seront engagés au plus fort de la crise, mettent en place des binômes pompier/technicien pour effectuer des reconnaissances sur les points les plus sensibles et les gestes d’urgence adaptés. Ultérieurement, le groupe TotalFinaElf détachera des techniciens et ingénieurs d’autres sites pour renforcer le personnel local éprouvé.

La mise en sécurité de la plateforme passera par l‘évacuation progressive des matières dangereuses. Vidange et inertage de capacités, cuves, wagons, camions, installations d’unités de fabrication, conteneurs… Les produits chlorés ont été évacués jusqu’au début d’octobre,

Le 11 avril 2001, TotalFinaElf a annoncé sa décision de fermer définitivement l’usine AZF à Toulouse.

l’ammoniac fin octobre, les nitrates d’ammonium fin janvier.

Pour évacuer les milliers de tonnes d’ammonitrates ensevelis sous un mélange de terre et de charpentes métalliques, il faudra découper les ossatures tordues. Les travaux par point chaud étant inenvisageables au milieu des sacs d’engrais éventrés, on aura recours à des grues spécifiques équipées d’une cisaille hydraulique pour couper les imposantes poutrelles.

Un état des lieux avant l’évacuation des produits vers d’autres stockages.

Cinq mois après la catastrophe, le site emploie encore 450 personnes (70 sont encore en arrêt de travail). Elles veillent au bon entretien des installations qui subsistent. Un plan social va entraîner le départ de 150 à 170 des personnels les plus âgés, alors que d’autres feront l’objet de mutation temporaire. Quant à l’impact à l’extérieur du site, parmi les points sensibles indus dans un rayon de 500 à 600 m autour du hangar 221, figurent plusieurs ERP (établissements recevant du public). Dans un groupe scolaire constitué de deux lycées techniques, un élève a été tué et de très nombreux autres blessés. Un important établissement psychiatrique compte des blessés, une grande surface d’électroménager,

un point de vente de matériaux et matériel de construction ont subi des dégâts majeurs et l’on y dénombre des victimes.

René Dosne

Lieutenant-colonel (rc), créateur du croquis opérationnel à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

Les plus lus…

Entrée en vigueur en 2015, la loi « Morange » a imposé la présence de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée…

Avant toute intervention en zone Atex, il est essentiel d’évaluer précisément le risque d’explosion. Une atmosphère explosive se forme lorsque…

Une note d'information en date du 1er septembre 2025 a été éditée par le Bureau de la prévention et de…

Akidaia, acteur leader du contrôle d’accès hors ligne, annonce la disponibilité de sa technologie brevetée sur badge, offrant une sécurité…

Atraltech et Rozoh signent un partenariat stratégique pour une solution interopérable 100% française

Ce partenariat permettra d’adresser plus efficacement le marché du tertiaire grâce à une offre complémentaire 100% française. …

Annoncé par le ministère de la Transition écologique en 2024, le portail de télédéclaration des accidents et incidents survenant…