Les cyndiniques, ou sciences du danger

Les sciences du danger sont également appelées “cindyniques”. Elles cherchent à identifier toutes les sources de risque pour mettre en place des plans d’actions pour réduire ces risques.

Qu’est-ce que les cyndiniques, ou sciences du danger ?

L’expression est relativement récente. Elle est née le 8 décembre 1987 lors d’un colloque organisé par l’Association des cadres dirigeants de l’industrie pour le progrès social et économique (Acadi), comme le rapporte Le Monde dans son édition du 10 décembre 1987. Près de 1 500 personnes débattaient de ce sujet lancé par son président de l’époque, Georges-Yves Kervern.

Les sciences du danger, plus connues sous le néologisme « cindynique » (du grec Kindunos : danger) ou encore « science du risque », ont d’abord été théorisées par lui. Avec Patrick Rubise, il met par écrit son idée en 1991 en publiant chez Economica un ouvrage qui fera date : « L’archipel du danger : introduction aux cindyniques ». D’autres ouvrages suivront pour approfondir le concept et développer les outils d’analyse et de prévision du risque.

Qui est Georges-Yves Kervern ?

C’est l’inventeur de la cindynique. Polytechnicien, ingénieur des Mines, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, il est d’abord industriel dans le groupe Péchiney, puis entre à Paribas et devient ensuite directeur adjoint de l’UAP (Union des assurances de Paris, racheté par Axa en 1996). En 1996, il fonde et dirige Assurland.com, un comparateur d’assurances en ligne. La fin de sa carrière est marquée par son engagement en tant qu’enseignant.

Il a également fondé l’Institut européen des cindyniques, une structure qui rejoint l’Institut pour la maîtrise des risques (IMdR) en 2006. Né en 1935, Georges-Yves Kervern est décédé en 2008.

Qu’est-ce que la cindynique ?

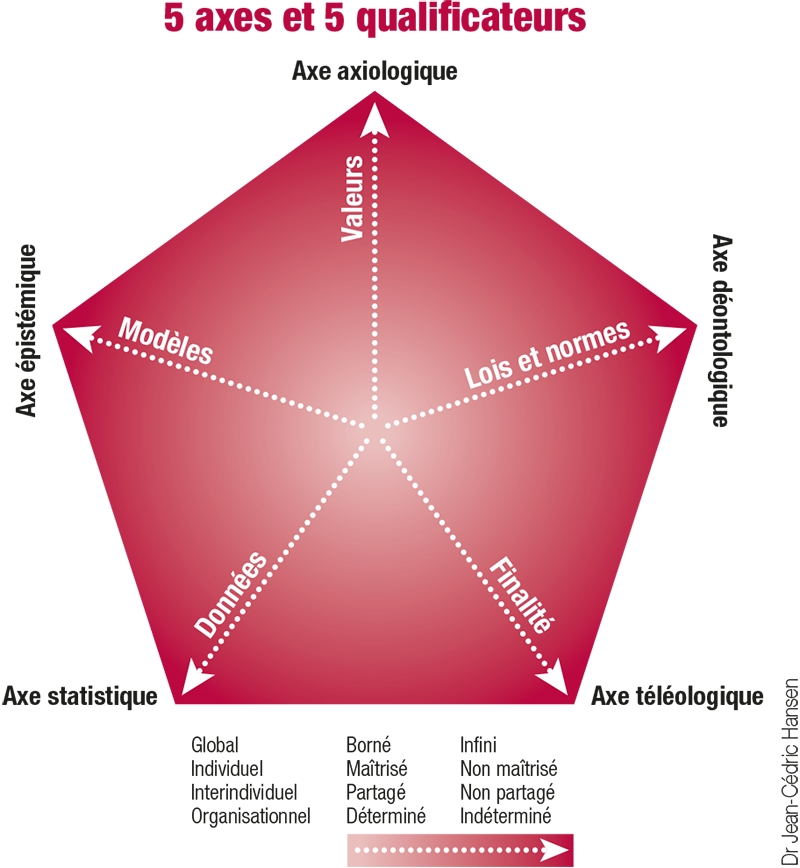

C’est une science du risque, « une riscologie », qui se situe à la frontière des sciences exactes et des sciences humaines. Elle vise à représenter l’espace du danger (« l’archipel ») à travers cinq dimensions.

Le livre « L’Archipel du danger » est basé sur l’analyse de plusieurs accidents a priori très différents. À travers eux, les auteurs ont voulu dégager une méthode bien plus complète que la méthode classique qui mesure le risque par sa gravité et son occurrence mais qui échoue à prévoir les risques inattendus et destructeurs.

Cependant, sans lui tourner le dos, la cindynique reprend deux dimensions de la méthode classique : statistiques et modèles. Mais elle s’attache ensuite aux données humaines : règles et valeurs pour tendre vers un autre axe, celui des objectifs, c’est-à-dire l’action humaine.

La force du modèle est de montrer parfois l’absence de données et leur nécessaire recherche, ce qui permet de mettre en évidence l’arbitraire, le subjectif et les biais dans la prise de décisions.

Le modèle peut être visualisé et faire ressortir des dissonances (écart entre perception du risque et réalité) et des déficits (incohérences et contradictions entre les dimensions du danger) qui peuvent conduire à la réalisation d’un danger. Les déficits peuvent être culturels, organisationnels ou encore managériaux. Les actions de prévention sont ensuite bâties pour agir sur les dissonances et les déficits.

À lire également

Notre article “Les méthodes d’analyse des risques“.

David Kapp – Journaliste

Les plus lus…

SHOWA, leader mondial de la protection des mains et des bras, exposera à Preventica Paris du 10 au 12…

International SOS, spécialiste mondial des services de gestion des risques de santé et de sécurité, a publié un nouveau rapport…

Le décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 écarte de la liste des salariés bénéficiant du suivi individuel renforcé (SIR)…

Milestone Systems a officialisé son nouveau partenariat avec la start-up française Wintics le mardi 1er avril 2025. Thomas Jensen, PDG…

Le règlement européen révisé sur les produits de construction (EU CPR 2024/3110) est officiellement entré en vigueur le 7 janvier…

Les directives européennes NIS2 et REC doivent prochainement être transposées dans le droit français. Fabricants d’équipements de sécurité physique,…