La protection du patrimoine à l’heure des restrictions budgétaires

Alors que de nombreux sites patrimoniaux revoient leur sécurité en s’appuyant sur les retours d’expérience de l’incendie de Notre-Dame, les investissements sont bridés par les économies budgétaires.

Les débuts de l’année 2025 ont été éprouvants pour les directeurs sécurité des sites culturels : ils ont dû naviguer à vue faute de budget défini pour l’année.

« Certes, les budgets 2024 ont été reconduits, mais seulement mois par mois et au mieux pour deux mois. Cela empêche d’avoir une vision long terme ou une vue globale sur un projet », nous explique Laurent Victor, directeur sécurité du Muséum national d’histoire naturelle et vice-président d’Agora des directeurs sécurité Île-de-France.

Tous les sites sont logés à la même enseigne, ce qui explique le nombre de contrats retardés ou renégociés à la baisse. L’adoption du budget 2025 devrait clarifier les choses, mais pas forcément de façon favorable, car les restrictions sont à l’ordre du jour. « Un peu partout, les embauches sont gelées », fait remarquer un directeur sécurité qui tient à conserver l’anonymat.

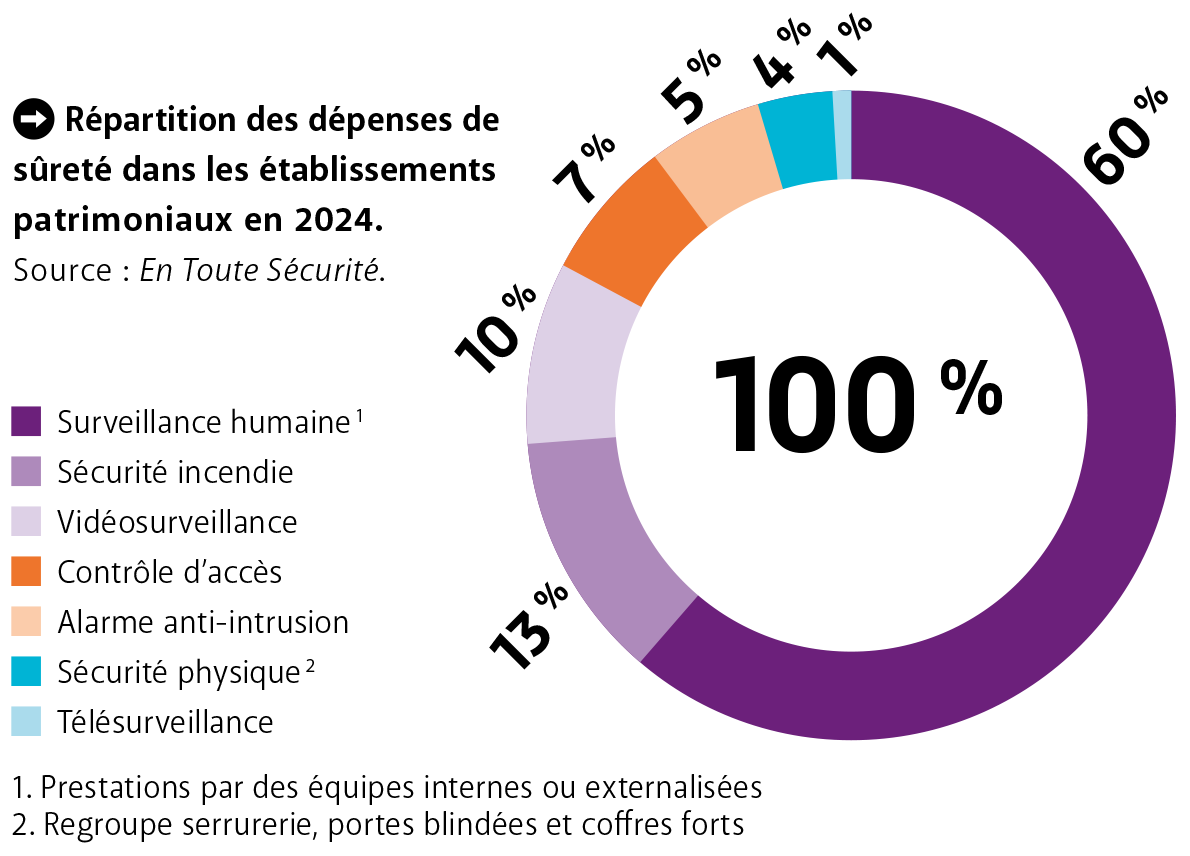

Habituellement en progression, sauf en 2020, le marché de la protection du patrimoine devrait diminuer en 2025, pour plafonner autour du milliard d’euros, selon les estimations d’En Toute Sécurité.

Investissements : l’effet positif des JO

La situation est donc très différente de ce qui s’est produit en 2024 : pour de nombreux musées et sites touristiques, les investissements en sécurité ont été conséquents avant les Jeux olympiques afin de pouvoir accueillir les touristes en minimisant les risques. Des dépenses qui ont permis de mettre à niveau certains équipements dont la durée de vie varie en général entre trois et cinq ans, ce qui signifie des budgets réduits pendant cette période. Juste avant les JO, la tour Eiffel a par exemple complété son dispositif de vidéosurveillance et connecté son PC de sécurité avec celui des autorités.

Le musée de l’Homme, qui abritait des studios de télévision, et le Palais de Chaillot ont renforcé l’ensemble des réseaux électriques.

Fréquentation : une baisse pendant les JO

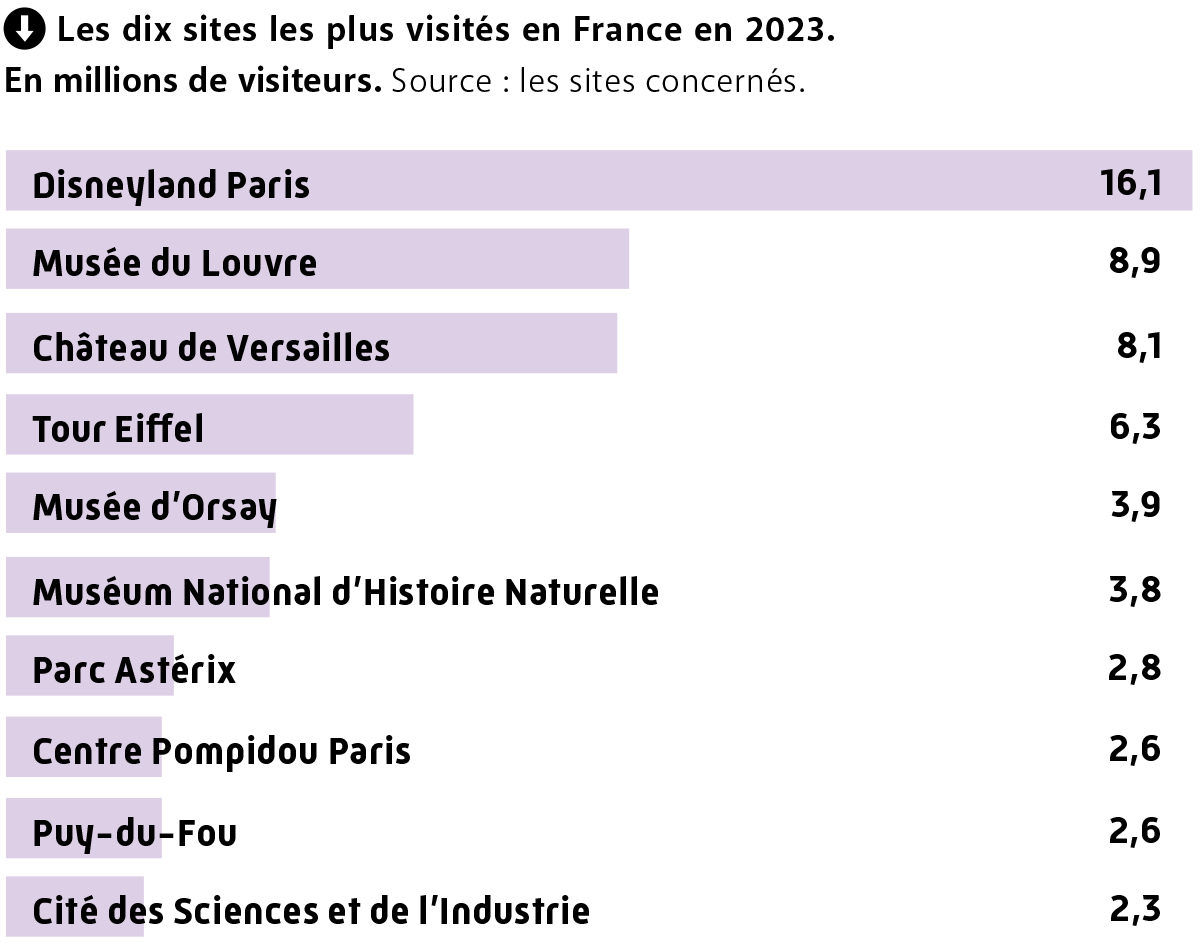

Comme cela a été le cas pour les JO de Londres en 2012, les sites patrimoniaux français n’ont pas profité de cet événement mondial. Du moins dans la capitale. Malgré un grand nombre de visiteurs à Paris (11,2 millions), la fréquentation a chuté en raison des nombreuses mesures de sécurité : circulation perturbée, multiples contrôles, zones difficiles d’accès et fermetures de musées pendant plusieurs jours. De plus, les amateurs de sports ne se sont pas précipités dans ces lieux culturels. Le musée du Louvre a enregistré 22 % de visiteurs en moins pendant les deux semaines d’épreuves sportives. Même phénomène pour les autres lieux situés à proximité des épreuves : -23 % au musée du Quai Branly, -25 % au château de Versailles, -28 % au Centre Pompidou, -29 % au musée d’Orsay, etc. De même, Disneyland Paris, première destination touristique française avec seize millions de visiteurs par an habituellement, a enregistré une baisse durant l’été.

Néanmoins, sur l’ensemble de l’année 2024, la fréquentation a été à la hauteur des espérances : plus de 101 millions d’arrivées internationales, contre un précédent record de 98 millions l’année précédente et 90,9 millions en 2019, avant la crise sanitaire. Les grands musées et sites touristiques ont maintenu – voire amélioré – leur fréquentation.

La parenthèse de la rénovation de Notre-Dame de Paris après l’incendie d’avril 2019 a éliminé ce site de la liste des lieux touristiques les plus visités. Il accueillait treize millions de visiteurs par an avant le sinistre.

L’électrochoc de l’incendie de Notre-Dame

La cathédrale a bénéficié d’une refonte complète de sa sécurité incendie, qui figure désormais parmi les systèmes les plus modernes au monde pour un monument historique.

Le dispositif le plus spectaculaire est la protection des charpentes en bois de chêne, là où avait démarré le feu. La solution adoptée, élaborée par DEF, groupe français qui a également été chargé de la protection incendie pendant la durée des travaux, est un système à brouillard d’eau. Une première dans une cathédrale en France. Surtout utilisée dans les tunnels routiers ou les data centers, cette technologie équipe de plus en plus de bâtiments historiques depuis quelques années, comme le château de Versailles, ou la cathédrale Saint-Patrick à New York.

Des canalisations plus puissantes ont été installées dans les sous-sols de Notre-Dame et des systèmes coupe-feu dans les combles. En outre, la détection précoce – défaillante il y a cinq ans – a été repensée avec l’installation de 300 détecteurs et – grande nouveauté – de cinquante caméras thermiques permettant de détecter des points chauds, avant même l’apparition des premières flammes. Inconvénient : cette technologie s’avère onéreuse et donc réservée aux grands établissements.

À la suite de l’incendie de Notre-Dame de Paris, il y a eu une vraie prise de conscience collective de la nécessité de renforcer la sécurité incendie des cathédrales. © Russieseo/AdobeStock.

Plan « cathédrale » et sauvegarde des œuvres

« Il y a un avant et un après Notre-Dame. On s’est aperçu que la protection incendie et la sauvegarde des œuvres n’étaient pas à la hauteur sur de nombreux sites patrimoniaux en France », affirme Laurent Victor.

Pourtant, pour la protection des œuvres, il existe un cadre précis – et considéré comme efficace – pour parer aux manquements : le PSBC (plan de sauvegarde des biens culturels) élaboré par le ministère de la Culture, qui doit être mis en œuvre par chaque établissement en prévision de situations d’urgence comme un incendie ou une inondation.

Ce document énumère les dispositifs à mettre en place : une liste des biens prioritaires à évacuer, des plans pour identifier les accès ou les lieux de stockage d’urgence, mais aussi une liste des personnes à mobiliser, la fiche de procédure d’activation du plan ou encore la fiche d’organisation de la cellule de crise.

« Toutes les œuvres doivent être étiquetées, ce qui est un travail de fourmi sachant que les plus grands musées possèdent jusqu’à plusieurs dizaines de millions d’objets. Mais surtout, le conservateur d’un établissement est devant un choix cornélien pour déterminer lesquels évacuer en priorité », souligne le directeur sécurité du Muséum national d’histoire naturelle.

Le PSBC est souvent difficile à appliquer pour les petits musées qui n’ont pas de Ssiap dans leurs effectifs ou les moyens d’organiser des exercices de simulation avec des pompiers.

Des risques très variés

Outre l’incendie, les directeurs sécurité sont confrontés à des risques multiples. Avec le changement climatique, ils craignent les inondations. À Paris, la question est devenue délicate pour les établissements en bord de Seine, comme le Louvre ou le musée du Quai Branly. Les investissements pour arriver à une étanchéité efficace sont énormes et rendus complexes dans des bâtiments historiques. Le vol semble aujourd’hui un risque moindre en raison des dispositifs installés après des tentatives – souvent réussies – effectuées par des amateurs ou des professionnels. Néanmoins des situations exceptionnelles peuvent provoquer des risques plus élevés. Ainsi, la fermeture du centre Pompidou en 2025 pour de longs travaux implique le déménagement de 140 000 œuvres et 367 000 livres. « Ces transferts restent sous la responsabilité du Centre Beaubourg, mais sont effectués par des prestataires. Les objets sont emballés et contrôlés au départ et à l’arrivée par les équipes du musée », explique Christophe Mazeaud, responsable du pôle sécurité incendie. Ils sont ensuite stockés dans ses cinq réserves parisiennes puis dans un futur site à Massy lorsqu’il sera opérationnel.

Le risque terroriste reste également prégnant. D’autant que de nombreux sites patrimoniaux abritent des événements culturels ou politiques. Par exemple, le théâtre de Chaillot a accueilli le sommet de l’Otan en 2023 ou le Forum sur la Paix en 2024.

« La BRI et le Raid s’entrainent régulièrement pour intervenir en cas de prise d’otage. Nous sommes le seul établissement public à disposer du pouvoir de police, me permettant de réquisitionner si nécessaire des agents sur la voie publique », raconte Christophe Dubus-Harel, responsable sécurité et sûreté.

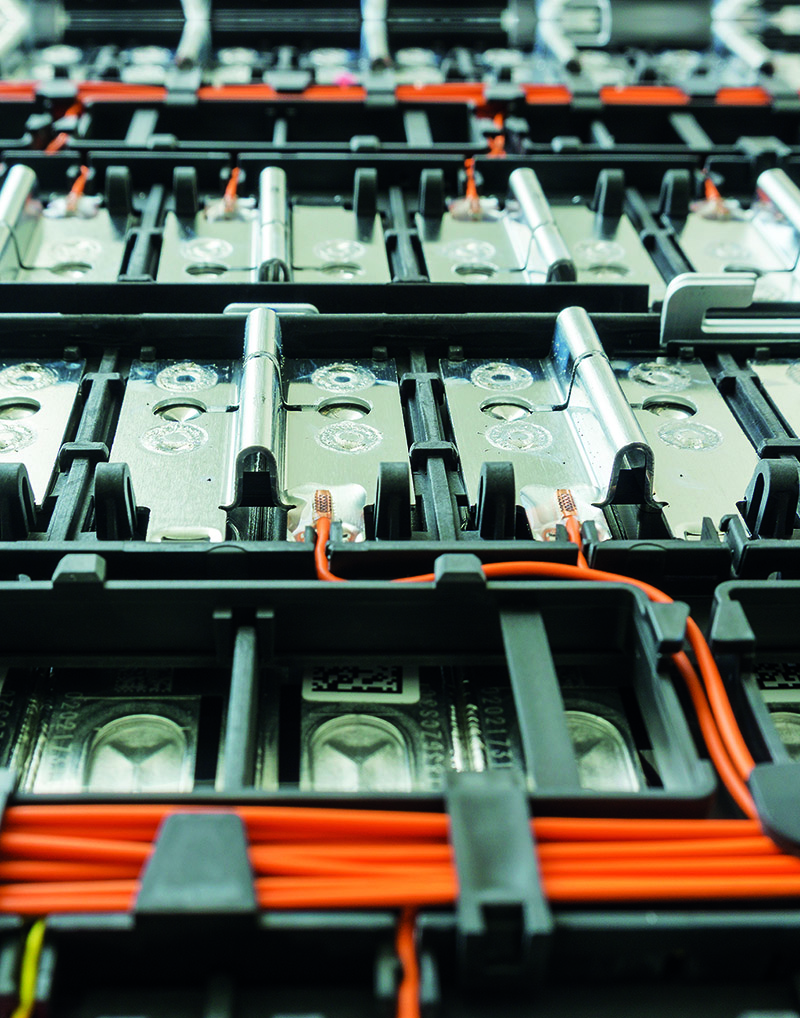

Article extrait du n° 606 de Face au Risque : « Batteries au lithium : l’emballement thermique » (mars-avril 2025).

Les plus lus…

Les particules solides présentes dans les environnements industriels et de fabrication présentent des risques significatifs pour les employés et…

Un arrêté du 1er avril 2025 modifie les articles CH3 et suivants du règlement de sécurité contre les risques d'incendie…

Un spectaculaire incendie a ravagé, dans la soirée du 7 avril 2025, un centre de traitement de déchets dans le…

Danger pour les personnes et les biens, charges supplémentaires sur les finances du bloc communal, insécurité juridique croissante des…

Un incendie de batteries lithium a touché l'entreprise SUN'R, site soumis à déclaration, le 3 juin 2022. Le Bureau…

Trois règlements d’exécution pris par la Commission européenne dans le cadre du règlement 2024/573 du Parlement européen et du conseil…