Les risques biologiques : définition et prévention

Les risques biologiques sont provoqués par l’action néfaste sur la santé des salariés de certains agents biologiques tels que les virus, les bactéries, les prions, les champignons microscopiques et parasites. L’exposition à des agents biologiques peut avoir des conséquences graves. Des mesures de prévention sont donc indispensables sur certains lieux de travail.

L’exposition à un risque biologique peut en premier lieu s’effectuer de façon délibérée, lorsqu’un agent biologique bien défini est utilisé dans le processus de travail. C’est le cas dans certaines professions. Quand les travailleurs sont mis en présence d’un ou plusieurs agents biologiques pathogènes le plus souvent inconnus, il s’agit d’une exposition biologique potentielle.

En 2017, l’enquête SUMER (Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels), qui permet d’établir une cartographie précise, fait état de 24,9 % des salariés exposés à des agents biologiques, soit environ 6,2 millions de personnes, notamment :

- au contact d’humains ou de produits d’origine humaine

- au contact d’animaux ou de produits d’origine animale

- dans les activités agricoles

- dans les industries agroalimentaires

- dans les activités de traitement des déchets

- dans les activités d’entretien et de maintenance

- dans les activités pharmaceutiques

Le classement des différents agents biologiques

Le Code du travail définit la notion d’agents biologiques (article R. 4421‑3) et classe les agents biologiques en quatre groupes en fonction de la gravité croissante du risque d’infection pour l’homme (article R. 4421‑3) :

- groupe 1 – faible risque : agents biologiques non décrits comme cause de maladie chez l’homme et ne constituant pas de menace pour l’environnement (exemple : Bacilius subtilis).

- groupe 2 – risque modéré : agents biologiques qui peuvent provoquer des maladies chez l’homme et constituer un danger pour le personnel, et pour lesquels existent des mesures préventives et/ou thérapeutiques efficaces. Leur dissémination dans l’environnement est peu probable (exemples : tétanos, rubéole, rougeole).

- groupe 3 – fort risque : agents biologiques présentant une menace importante pour la santé du personnel de laboratoire, mais un risque mineur pour la population en général et pour lesquels existent des moyens prophylactiques et/ou thérapeutiques efficaces (exemples : tuberculose, VIH, hépatite B, SARS‑COV‑2).

- groupe 4 – très fort risque : agents biologiques causant des maladies graves chez l’homme et représentant un danger sérieux pour le personnel. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Aucun moyen prophylactique et traitement efficace ne sont connus (exemple : variole).

Les effets des agents biologiques sur l’homme sont très variés

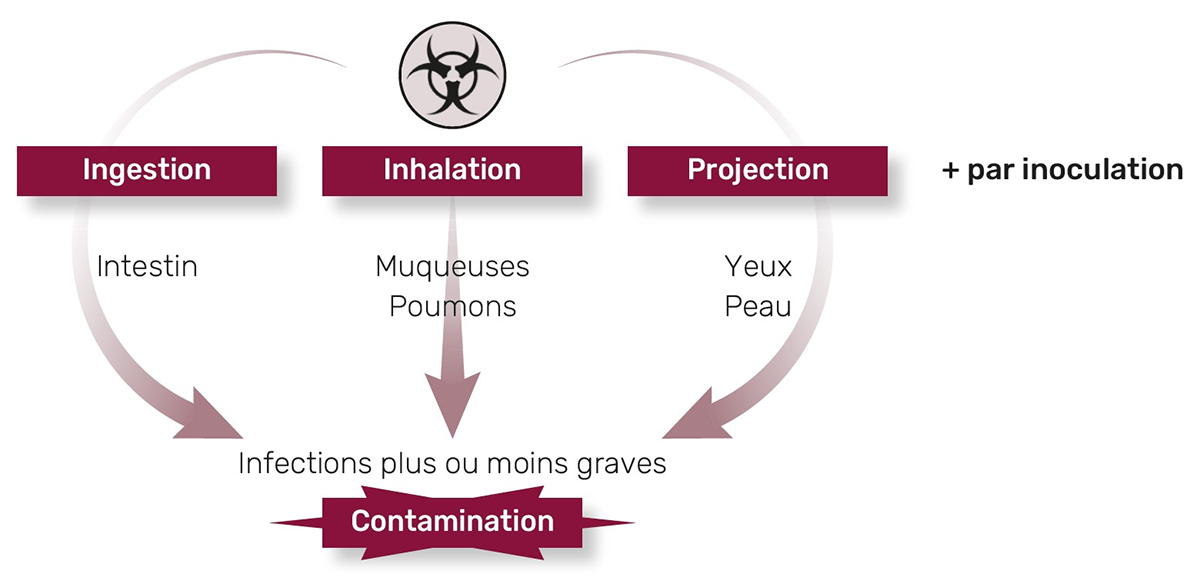

Les agents biologiques se transmettent en suivant une chaîne de transmission depuis le réservoir d’agents biologiques jusqu’à l’hôte potentiel. Ce réservoir peut être vivant (peau, appareil respiratoire, salive, sang, cuir, laine, cervelle, etc…) ou inanimé (sol, eau, seringue, etc…).

La plupart des agents biologiques sont inoffensifs pour l’homme. Dans certains cas, l’exposition à des agents biologiques peut cependant entraîner :

- des infections. La pénétration et la multiplication d’un agent biologique dans le corps peut provoquer des lésions (infection nosocomiale, par exemple).

- des allergies. Ces dernières se manifestent suite à une réaction immunitaire trop importante liée à la présence dans l’organisme d’un allergène pouvant provenir d’un agent biologique.

- des effets toxiniques. Certains agents biologiques libèrent des toxines qui peuvent être à l’origine d’effets sur la santé (endotoxines, mycotoxines).

- des cancers, c’est‑à‑dire une tumeur maligne formée par la multiplication désordonnée de cellules. Certaines infections peuvent entraîner des cancers.

Il est à noter que certaines maladies telles que le tétanos professionnel, les brucelloses, les polyomélites peuvent être reconnues comme maladies professionnelles.

Agents biologiques, les mesures de prévention indispensables.

Afin de limiter les risques biologiques, il convient de mettre en place une stratégie efficace de prévention du risque biologique en intervenant sur la chaîne de transmission, que ce soit sur le réservoir ou sur le mode de transmission.

Une intervention au niveau du réservoir permet d’éviter l’accumulation d’agents biologiques. Il s’agit d’empêcher la constitution du réservoir par un nettoyage régulier, l’aération et / ou la ventilation et la vaccination ou alors de détruire le réservoir via une dératisation.

Ensuite, agir sur le mode de transmission permet d’éviter qu’un individu soit en contact avec un réservoir. Pour ce faire, il convient de confiner le procédé (poste de sécurité microbiologique, capotage sur fluides de coupe) et de mettre en place des mesures d’isolement par la séparation des zones contaminées et la gestion des DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux).

Pour compléter ces mesures de prévention mises en place pour rompre la chaîne de transmission, les travailleurs doivent respecter les mesures d’hygiène individuelle et avoir à disposition des protections individuelles telles que des combinaisons étanches, des gants, des lunettes / écrans de protection et des appareils de protection des voies respiratoires. Les équipements de protection individuelle permet d’éviter la contamination par des micro-organismes ou maladies infectueuses.

Le cas de la légionellose

La légionellose est une infection pulmonaire aiguë due à la prolifération de bactéries en milieu humide ou hydrique. En pratique, l’homme est infecté par inhalation d’un aérosol de fines gouttelettes d’eau contaminée. D’une taille inférieure à 5 microns, ces gouttelettes permettent aux légionelles de pénétrer à l’intérieur des voies respiratoires. La bactérie se multiplie ensuite dans les cellules alvéolaires et devient dangereuse lorsqu’elle atteint des concentrations élevées.

Les légionelles sont des bactéries que l’on trouve naturellement dans les eaux douces, la terre humide et les composts. Elles peuvent aussi se développer dans certaines installations avec une température optimale de croissance de 25 à 43 °C, comme les installations d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement par voie humide associés à des tours aéroréfrigérantes (TAR) utilisés en climatisation et par certaines industries, les circuits de refroidissement à eau de moteurs ou de procédés industriels en plasturgie et en métallurgie, les boues de stations d’épuration ou des réservoirs d’eau alimentant des jets d’eau à haute pression.

La prévention en matière de légionellose doit porter sur l’origine des risques et la réduction des possibilités de transmission. Dans cette perspective, il est indispensable de lutter contre le développement de la bactérie, de surveiller l’état de contamination des installations, d’éviter ou de réduire l’émission d’aérosols et, enfin, d’assurer la protection des voies respiratoires des travailleurs pouvant être exposés. La prévention des risques biologiques repose ainsi, avant tout, sur une bonne conception, une gestion adaptée des équipements, ainsi qu’un programme de maintenance et d’entretien approprié aux conditions d’exploitation.

Les plus lus…

Le groupe Vedis (vidéosurveillance, anti-intrusion, contrôle d'accès) acquiert l'entreprise Avitech (sécurité électronique et incendie) et accélère la création d’un…

Avec l'essor rapide de la numérisation, de l'informatique en cloud, du big data, de l'intelligence artificielle et de l'internet…

La Cnil a publié, le 7 février 2025, deux nouvelles fiches pratiques pour un usage de l’IA respectueux des…

En matière de sûreté, un certain nombre de textes sont parus en 2024. Ils concernent des menaces variées, comme les…

Un programme de renforcement de la sécurité des systèmes d’information des établissements sanitaires, publics et privés, a été adopté…

En termes de santé et sécurité au travail, l’année 2024 a vu plusieurs modifications réglementaires. Les textes mis en place…