Quel impact de la crise sanitaire sur la sécurité à l’hôpital ? Les réponses d’Agnès Oberlin, présidente de l’Acses

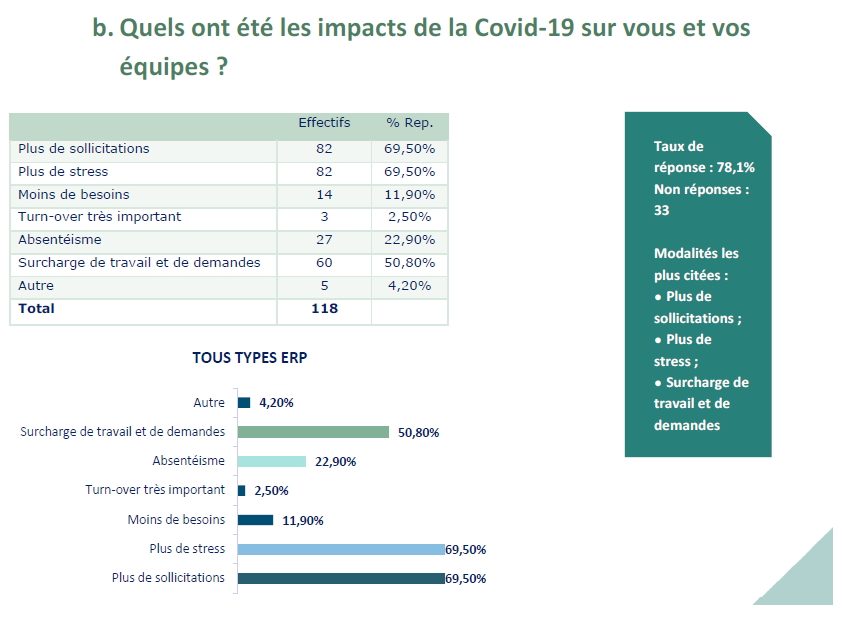

L’enquête CNPP-Face au Risque menée auprès des chargés de sécurité-sûreté en ERP à propos de l’impact de la crise sanitaire a révélé des tendances intéressantes. Afin de donner corps à ces résultats bruts concernant un secteur exposé, celui des établissements de santé (ERP types J et U), nous avons interrogé Agnès Oberlin, présidente de l’Acses[1].

L’enquête montre une réaffectation des missions de sécurité/sûreté concernant les établissements de soin (53,8 %), avec une sollicitation intense (surcharge de travail, stress) : pouvez-vous nous citer des exemples concrets de ces phénomènes ?

Agnès Oberlin. En préambule, je voudrais rappeler que cela fait déjà plusieurs années que nous voyons nos missions évoluer. La montée de la violence en établissement de soins a été constatée maintes fois de manière factuelle. C’est un phénomène massif lié à une modification sociétale.

Pendant très longtemps, il y a eu une volonté d’ouvrir l’hôpital sur la ville, afin que les habitants s’approprient ce lieu de délivrance des soins. La montée de la violence nous a rendu vigilants, et nous avons commencé à mettre en place des systèmes techniques permettant de restreindre l’accès au public. Alors que certains grands hôpitaux sont dotés d’équipes de sûreté, dans beaucoup de structures de taille petite à moyenne, les agents de sécurité incendie ont dû prendre les missions de gestion des conflits entre les publics : visiteurs, accompagnants et personnel soignant. Depuis plusieurs années, on a une montée en charge de ce phénomène, et ce sont les agents SSIAP qui s’en sont occupés.

« La crise sanitaire a révélé deux choses : l’immense perméabilité de nos hôpitaux, et la difficulté de fermer les accès. »

Agnès Oberlin, présidente de l’Acses.

Pour revenir à votre question, la crise sanitaire a révélé deux choses : l’immense perméabilité de nos hôpitaux, et la difficulté de fermer les accès. Car nous avons été contraints de mettre en place des interdictions d’accès à l’hôpital. Cela a été assez traumatisant car cela ne s’était jamais produit jusque-là : nous n’avions jamais eu besoin de le faire. Il a donc fallu nous adapter de manière importante pour fermer une grande partie des accès de l’hôpital, et surveiller les accès restés ouverts.

Fermer l’hôpital, cela veut dire ne laisser passer que les personnes qui avaient quelque chose à y faire : cela a engendré toute une organisation pour pouvoir filtrer les accès. Ça n’a pas été une opération simple, et en plus nous avons été obligés de la mettre en place du jour au lendemain.

Concrètement, comment avez-vous procédé ?

Agnès Oberlin. Dans mon établissement, on a installé des systèmes de filtrage. On a laissé deux points d’accès ouverts au public : un accès aux urgences, qui est ouvert 24h/24 ; et l’entrée principale de l’hôpital, où il y a des horaires et des conditions d’accès. Cela signifie qu’on ne peut plus rentrer à l’hôpital si l’on n’a pas un motif pour y entrer. Auparavant, tout un chacun pouvait entrer librement dans l’hôpital. Et nous avons mis en place un protocole sanitaire à respecter, que nous connaissons à présent tous par cœur. Les équipes sécurité ont été sollicitées pour de la mise en place logistique, pour de la réflexion sur les flux, pour de l’organisation – par exemple, qui va assurer le filtrage ? – en fonction de l’architecture des lieux.

Sur le plan de la violence dans l’hôpital que vous avez évoquée en préambule, quel(s) effet(s) ont-eu ces mesures ?

Agnès Oberlin. En premier lieu, cela a amené de la sérénité dans les services de soin. Ce qui a été une excellente chose au moment où nous étions dans une période de crise difficile. Il faut souligner que cette période de crise dure depuis le premier confinement. Elle s’est atténuée à un moment, mais elle n’a jamais disparu. Depuis le 17 mars 2020, l’hôpital n’a jamais repris un mode de fonctionnement normal.

Après la levée du premier confinement, alors que les consultations et beaucoup d’autres activités ont recommencé, il a fallu tout de même maîtriser le flux des personnes afin de respecter la distanciation sociale, notamment dans les salles d’attente. Nous n’acceptions que les patients, avec au maximum un accompagnant, pour limiter le flux des visites car nous n’étions pas en capacité de pouvoir regrouper tout le monde au même endroit. Il y a eu une vraie problématique de distanciation sociale qu’il a fallu gérer, en privilégiant les patients par rapport aux accompagnants.

« Il a fallu maîtriser le flux des personnes afin de respecter la distanciation sociale (…). Nous avons donc beaucoup travaillé sur les circuits, sur les flux, sur l’orientation des patients. »

Agnès Oberlin, présidente de l’Acses.

Ensuite, il y a eu la 2e vague, puis la 3e vague. Ça commence à devenir très compliqué au niveau des effectifs des services de l’hôpital, nous sommes sur le fil. Car il y a de plus en plus de gens contaminés, y compris parmi le personnel. Nous ne disposons pas des renforts que nous avons pu avoir lors de la première vague. Et le risque de contamination lié au personnel externe et aux visiteurs est beaucoup plus important. Tout cela crée des tensions aux points de filtrage, parce qu’il peut y avoir des incompréhensions, des impatiences.

Vous avez été mobilisés pour la mise en place des protocoles sanitaires. Avez-vous été amenés à gérer la pénurie de masques du printemps 2020 ?

Agnès Oberlin. Non, ce n’est pas nous qui avons eu à gérer la pénurie, cela relève du domaine médical. Mais la pénurie de masques a pesé sur tout le monde. Même si cet épisode a été court, car les hôpitaux se sont démenés comme des fous pour acquérir des masques. Les soignants n’ont jamais été en pénurie, les administratifs ont dû patienter un peu plus. Mais très rapidement, nous avons tous été équipés de masques.

Avez-vous rencontré des difficultés d’application du protocole sanitaire, notamment sur l’acceptabilité du port du masque ?

Agnès Oberlin. Oui, nous avons eu des adeptes de la « tribu des sans masques », qui ont même expliqué qu’il ne fallait pas porter de masque parce que c’était dangereux pour la santé. Pour le personnel de l’hôpital, il n’y a eu aucun souci pour l’adoption et le respect des gestes barrières. Pour certaines personnes extérieures, au début, le port du masque était compliqué pour le grand public, malgré la distribution gratuite à l’entrée. Il a fallu faire œuvre de pédagogie. L’hôpital est un établissement public, nous y avons imposé des conditions d’accès : soit on s’y conforme, soit on n’y rentre pas.

L’ensemble du personnel de l’hôpital porte un masque en permanence, nous observons la distanciation sociale et l’ensemble des mesures barrières. Pour l’instant nous n’avons pas observé de contamination dans notre service, alors que nous sommes cas contacts plusieurs fois pas semaines.

Lorsqu’une cellule de crise a été mise en place, on s’aperçoit que le service de sécurité incendie (à 65,5 %) et le service sûreté (à 57,1 %) sont sollicités par l’hôpital pour la gestion de crise. Mais ce n’est pas systématique…

Agnès Oberlin. Oui en effet, nous sommes moins intégrés dans les cellules de crise, et moins concernés par la gestion de crise. Il ne faut pas oublier que l’on est en présence d’une crise sanitaire, avec une matière première : le patient. La gestion de crise est centrée autour du médical et de l’organisation des soins. Les services de sécurité sont une fonction support pour appuyer l’organisation qui est déterminée au niveau médical.

Nous avons donc beaucoup travaillé sur les circuits, sur les flux, sur l’orientation des patients. Nous avions des circuits Covid, des circuits non-Covid, il fallait faire de la mise en place rapide. A nous de vérifier que les circuits étaient toujours cohérents avec la sécurité de l’établissement car le risque incendie demeure.

Le début du confinement a été une période très anxiogène, il y avait une espèce de sidération. A présent, nous sommes un peu plus dans la routine : nous avons intégré énormément de choses, et la pesanteur des débuts liée à l’incertitude a diminué. L’hôpital a une capacité d’adaptation assez impressionnante.

Comment s’est traduit le chamboulement de l’organisation de l’hôpital sur le fonctionnement du service de sécurité incendie ?

Agnès Oberlin. La difficulté était de maintenir une surveillance continue, telle qu’on la pratique en temps normal. Pour la maintenance ou le contrôle de nos équipements, il y avait des secteurs où il n’était pas opportun qu’on aille. Nous avons rencontré plus de contraintes. Mais nous l’avons fait, tout en protégeant nos agents car il n’était pas question de les exposer pour pouvoir valider une opération de maintenance qui pouvait être décalée. Nous avons décalé les opérations, et profité d’un temps relatif de répit pour intervenir. Nous nous sommes adaptés, en travaillant cluster par cluster.

L’enquête mentionne qu’un grand nombre de formations obligatoires ont dû être repoussées. A aucun moment vous ne vous êtes dit que la sécurité incendie pouvait être affaiblie ?

Agnès Oberlin. Concernant les formations obligatoires, premièrement il n’était pas opportun de rassembler un grand nombre de personnes dans des endroits clos. Et deuxièmement, le personnel avait autre chose à faire à ce moment-là : il était impossible de libérer les gens. C’était la gestion de l’urgence, tout le monde était mobilisé. Mais nos missions n’ont pas été revues par rapport au risque incendie. Nous avons décalé, ajourné, nous avons passé plus de temps, mais le job a été fait. Avec le fait de filtrer les entrées de l’hôpital, des risques ont disparu. Nous n’avons plus de squatteurs par exemple, ce qui représente un gros risque en temps normal. Comme nous avons moins de public, nous observons moins d’incidents d’origine humaine.

Nos salles d’opérations sont quasiment à l’arrêt car la réanimation a investi les salles de réveil des blocs opératoires, voire même les blocs eux-mêmes. Nous sommes sur une activité différente, notamment par rapport au risque électrique. On ne peut pas parler d’un accroissement du risque : nous sommes plutôt dans une configuration différente, par rapport à laquelle nous nous adaptons.

La crise sanitaire a-t-elle gelé, ou au contraire accéléré certaines dépenses en sécurité-sûreté ?

Agnès Oberlin. Concernant le Plan de sécurisation des établissements (PSE), il est clair que nous avons fait un bond en avant. Des investissements qui étaient prévus ont été avancés parce que nous en avons eu besoin au moment de la crise sanitaire. Cela fait un an que l’hôpital filtre les accès. Cela a amené de la sécurité et de la sérénité dans les services, c’est plutôt perçu de manière positive. Une évolution est en train de se faire, plutôt forcée. Au départ, personne n’avait envie de «bunkeriser» l’hôpital. Mais nous nous apercevons que cela amène beaucoup de sérénité dans la délivrance des soins. Et je ne parle pas que des urgences. Auparavant, lorsqu’on voulait argumenter sur la sécurisation, le contrôle d’accès, ça pouvait être compliqué d’en démontrer l’intérêt. L’aspect positif de cette situation, c’est que tout le monde a maintenant saisi l’intérêt de filtrer les accès.

Cela ne remet-il pas en cause la notion d’hospitalité, qui fait partie de l’image de l’hôpital ?

Agnès Oberlin. La perception de la sécurité par les soignants est particulière. Un soignant n’est pas forcément une personne très précautionneuse de sa sécurité individuelle. Il faut les admirer, car ils ont une espèce d’élan vers le soin, vers le patient pour le prendre en charge. Cette disposition de bienveillance fait que les barrières et les obstacles ne sont pas forcément acceptables lorsque l’on doit soigner. Mais souvent il est arrivé que les soignants se mettent en danger, et qu’ils soient victimes de violences physiques, parce qu’ils n’ont pas une vigilance par rapport à une possible agression. Le fait d’avoir filtré les accès, d’avoir un environnement un peu plus serein pour la délivrance des soins, ça leur a montré que la sécurisation est quelque chose de plutôt bénéfique, par ce que ça apporte du bien-être. C’est important d’avoir pu faire passer ce message. Nous sentons bien à présent que nos collègues soignants comprennent mieux ce que l’on essaie de leur dire.

« Souvent il est arrivé que les soignants se mettent en danger (…) parce qu’ils n’ont pas une vigilance par rapport à une possible agression. »

Agnès Oberlin, présidente de l’Acses.

Un grand nombre d’attaques informatiques ont touché les établissements de santé durant la crise sanitaire. Comment cela vous a-t-il impacté ?

Agnès Oberlin. Comme tout collaborateur de l’hôpital, nous restons vigilants, notamment par rapport aux messages que nous recevons par mail. Dans mon établissement, je discute avec le responsable des systèmes informatiques, avec lequel je suis très en phase par rapport à la sécurité. Il ne faut pas oublier que nous aussi nous avons des équipements qui peuvent être câblés, des caméras de vidéosurveillance, des systèmes de contrôle d’accès ou de la téléphonie sur lesquels nous pouvons être attaqués. Nous avons de plus en plus de systèmes dont la maintenance est effectuée par télétransmission. A nous de nous assurer que nos équipements ne présentent pas de failles, pour éviter de constituer un point d’entrée à une attaque.

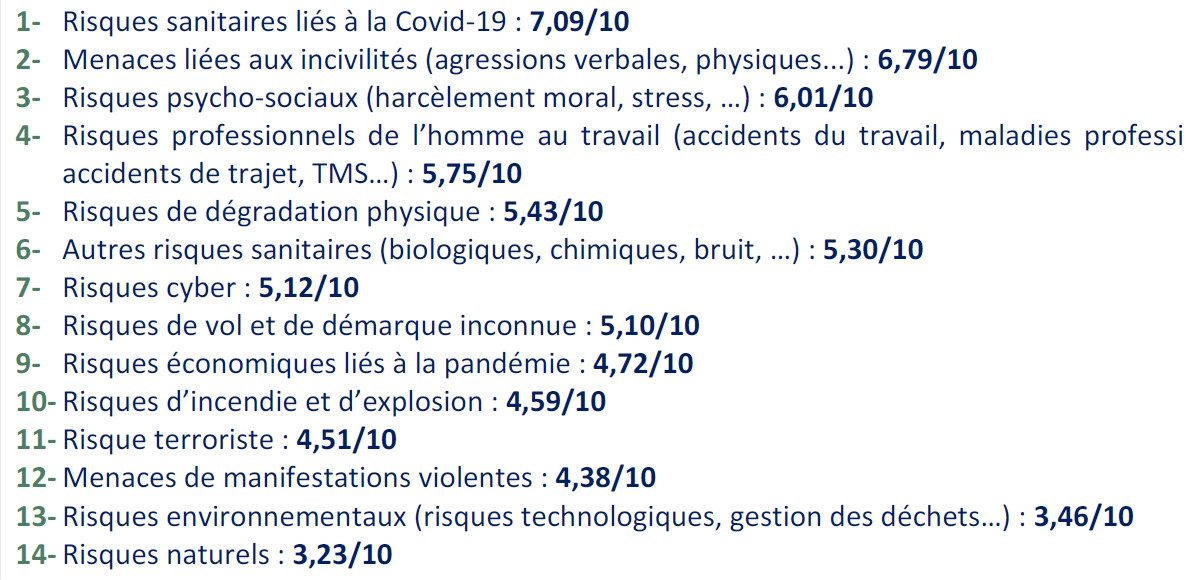

A part le risque sanitaire, qui arrive en tête des préoccupations des chargés de sécurité-sûreté, viennent ensuite les risques d’incivilités et les risques psychosociaux. Le risque incendie ou le risque terroriste sont classés eux en 10e et 11e position : comment l’expliquez-vous ?

Agnès Oberlin. Depuis 2016, le ministère de la Santé et des Affaires sociales s’est rendu compte que l’hôpital avait un problème de sécurité par rapport à la menace attentat. Nous avons donc tous été priés de mettre en place un PSE, avec la nécessité de faire un diagnostic de vulnérabilité sur nos établissements et de commencer à prendre des mesures pour sécuriser notre offre de soins. Dans des pays étrangers, des hôpitaux ont été les cibles d’attaques d’une violence extrême. Il est clair qu’en France, les hôpitaux étaient des cibles potentielles, au même titre que les écoles. Depuis plusieurs années, on a donc une réflexion sur la sécurisation des établissements, et nous avons pris des mesures qui permettent de sécuriser les établissements de soin.

Mais ce ne sont pas les attentats qui nous traumatisent le plus. Ce qui nous pollue au quotidien, ce qui nous occupe le plus et ce qui est chronophage, ce sont les incivilités, les écarts de conduite. Les agressions verbales sont constantes et gratuites, je vous renvoie au rapport de l’ONVS (Observatoire national des violences en milieu de santé). Les contraintes supplémentaires liées au protocole sanitaire peuvent déclencher l’animosité et l’agressivité, c’est compréhensible. Ce phénomène engendre des risques psychosociaux (RPS) importants. Au quotidien, c’est quelque chose qui est sapant, minant, dégradant, qui renvoie le soignant à une négation de son métier, de ce qu’il est. C’est épouvantable, et ça crée des dégâts psychologiques. Pour le monde hospitalier, il y a une réelle incompréhension par rapport aux incivilités, au manque de respect des personnes et des infrastructures. L’hôpital n’a déjà pas beaucoup d’argent, imaginez lorsqu’on constate des dégradations physiques sur nos équipements…

À lire également

Retrouvez la synthèse de l’étude CNPP – Face au Risque dans le n° 571 d’avril 2021.

Bernard Jaguenaud – Rédacteur en chef

Les plus lus…

Dans un nouveau rapport, Allianz Commercial rappelle que les troubles à l’ordre public constituent le principal risque pour plus…

SHOWA a annoncé le lancement de sa dernière gamme de gants, MFT PRO. Dotés d'une doublure en microfibre récemment mise…

Un peu plus de 2 ans après l’incendie ayant affecté un entrepôt près de Rouen, l’enquête du Bureau d’enquêtes et…

Les particules solides présentes dans les environnements industriels et de fabrication présentent des risques significatifs pour les employés et…

Un arrêté du 1er avril 2025 modifie les articles CH3 et suivants du règlement de sécurité contre les risques d'incendie…

Un spectaculaire incendie a ravagé, dans la soirée du 7 avril 2025, un centre de traitement de déchets dans le…